105 tahun lalu, tepatnya tahun 1915, ahli linguistik Belanda, Dr. Adriani sudah mencatat bahwa Sulawesi Tengah, khususnya di Poso, mengalami epidemi yang berulang setiap 3-4 tahun selama dua dekade, yakni kolera (1902-1903), cacar (1908-1909), penyakit pernapasan yang tidak teridentifikasi (1911-1912), kolera lagi (1915-1916), influenza/flu Spanyol (1918-1919), dan wabah malaria.

Catatan Adriani ini mengkonfirmasi pula angka kematian akibat berbagai epidemi ini sangat tinggi. Misalnya, pada tahun 1911, sekitar 10 persen populasi di sekitar Danau Poso terinfeksi dan dilaporkan meninggal karena sakit pada paru-paru (Henley, 2005: 263). Jumlah penduduk Poso berdasarkan sensus resmi pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905-1909 adalah sejumlah 21.977 orang (Henley, 2005: 225), jika data ini dipakai sebagai rujukan maka kira-kira kematian akibat epidemi/ pandemi yang terjadi berjumlah 2.000an orang.

Selain itu, Albert C Kruyt juga mencatat pada awal abad ke-20, dilakukan perpindahan penduduk dan dislokasi sosial setelah terjadinya epidemi cacar yang mengerikan pada tahun 1884. Kruyt (1895) menyebutkan bahwa banyak orang mati dalam rombongan/bondongan (“died in droves”) pada tahun 1893. Karena itu kemudian dirasakan perlu “transformasi yang lengkap” melalui pengaturan kembali pemukiman baru yang lebih bersih dan tak terjangkit wabah (Henley, 2005: 263).

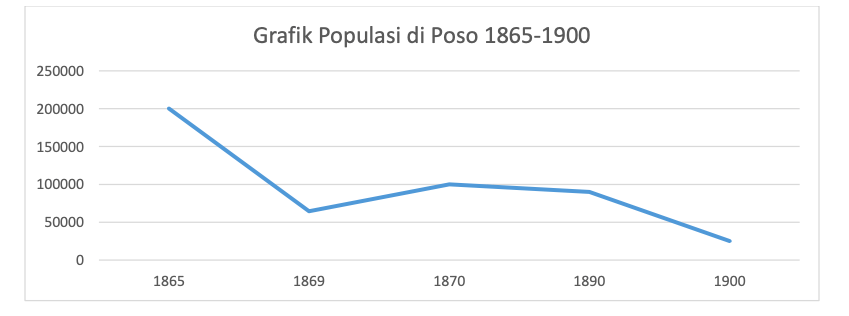

Kruyt dan Adriani menemukan, saat mereka tiba di Poso terjadi penurunan jumlah penduduk yang signifikan. Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh kontrolir Belanda J.C.W.D.A. van der Wijck tahun 1865 sebagaimana yang dicatat Adriani (1913), jumlah penduduk Poso adalah kira-kira 200.000 jiwa. Tiga tahun kemudian (1869), pegawai pemerintah Hindia Belanda, W.J.M. Michielsen, sebagaimana catatan Adriani, mengadakan sensus kembali dan menemukan bahwa jumlah penduduk Poso hanya sekitar 64.500 jiwa, termasuk Tojo, Napu, Besoa dan Bada. Selanjutnya, sensus yang dilakukan oleh J.G.F. Riedel pada tahun 1870 penduduk Sulawesi Tengah berjumlah lebih dari 100.000 jiwa; 20 tahun kemudian sensus kembali dilakukan oleh G.W.W.C. Baron van Hoevell dan menemukan angka 90.000 jiwa, hanya untuk populasi di Poso dan Tojo. Anehnya, pada tahun 1900, sensus Kruyt menemukan bahwa jumlah penduduk Poso hanya sekitar 25.000 jiwa saja (Henley, 2005: 224-225).

Jika dilihat dalam bentuk grafik, maka penurunan populasi tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini :

Selain perang dan emigrasi untuk alasan ekonomi, penyebab yang paling utama punahnya populasi, menurut Kruyt dan Adriani, adalah epidemi cacar pada tahun 1884. Bahkan, masih menurut Kruyt dan Adriani, ada enam desa yang hilang atau menjadi desa mati karena penyebaran wabah cacar dan terus diingat pada tahun-tahun sesudahnya (Henley, 2005:276). Menurut catatan seorang pegawai kolonial, pada Mei 1860, cacar menghancurkan Togian dengan membunuh lebih dari 900 orang dari seluruh populasi yang dicatat berjumlah 750 orang pada tahun 1854, dan tersisa 400 pada tahun 1863 (Henley, 2005: 277). Catatan Kruyt menyebutkan, hanya Napu yang benar-benar aman dari wabah cacar. Kruyt dan Adriani menyebutkan, “bahkan sampai generasi selanjutnya pun, populasi belum akan pulih” akibat epidemi ini. (Henley, 2005: 227).

Tentang malaria, disebutkan bahwa wabah ini beberapa kali melanda wilayah Sulawesi Tengah. Kortleven mencatat (1927), hampir seluruh penduduk di Toli-toli mengidap malaria; catatan W.C. Klein menyebutkan bahwa hampir semua kampung di sekitar Buol terkena penyakit yang sama; hal yang sama juga terjadi di Semenanjung Luwuk sebagaimana tercatat oleh Broersma (1931); di Bungku, Nouwens mencatat (1932), 90 persen penduduk menggidap malaria; demikian pula penduduk pulau-pulau di Banggai, sebagaimana dicatat oleh van Aken(1932). Kruyt malah menyebutkan (1931) bahwa Luwuk, sebagai ibukota Banggai, adalah tempat yang paling tidak sehat di Hindia Belanda, karenanya wabah malaria mudah menyebar. (Henley, 2005: 265).

Sebelum tahun 1905, jumlah penduduk yang meninggal akibat wabah di Sulawesi Tengah tidak dapat dipastikan jumlah tepatnya. Tahun 1905 ditentukan sebagai batas karena mulai tahun itu proyek relokasi penduduk dilakukan oleh Kruyt dengan paksaan terhadap penduduk oleh pemerintah kolonial di Poso. Data kematian akibat wabah yang dapat dicatat secara jelas dan pasti adalah ketika pandemi Flu Spanyol yang melanda Hindia Belanda pada tahun 1918; pandemi tersebut menyebabkan banyak orang mati di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan catatan Kaudern, Kruyt, Ter Laag, Moolenburgh, dan Stap, di Donggala dan sekitar teluk Palu, sekitar enam persen populasi dilaporkan mati, di Kulawi sekitar 13 persen, dan di Besoa sekitar 17 persen. Penduduk Napu dicatat berkurang signifikan dari 3.250 orang pada tahun 1917 menjadi 2.365 orang pada tahun 1923 (korban berjumlah 885 orang) (Henley, 2005: 230). Wabah yang disebutkan terakhir ini menyebabkan Penginjil Belanda di Napu sejak 1908, yakni Ten Kate, meninggal pada tahun 1918. (Noort, 2006: 68).

Sejalan dengan itu, wabah kolera yang mendera wilayah Sulawesi, khususnya bagian utara dan tengah termasuk Poso, terjadi berulang kali, yakni 1852-1854, 1866-1867, 1874, 1885-1886, 1901-1903 dan 1914-1915. Di Parigi dan sekitar teluk Tomini, wabah kolera merenggut 1.000 jiwa pada April 1867, dan berlanjut sampai bulan Mei hanya di sekitar Parigi (Henley, 2005: 278-279).

Tercatat masih banyak lagi wabah yang mendera Sulawesi Tengah, seperti Frambusia, yang mulai tampak pada tahun 1912 di Poso; lepra yang mulai dikenal pada tahun 1914 di seluruh Sulawesi Tengah; penyakit kulit bersisik yang terjadi sekitar tahun 1915-1918 di Banggai; scabies ditemukan sekitar tahun 1924 di lembah Palu; gondok yang mulai tampak pada tahun 1926 di sekitar wilayah barat Sulawesi Tengah; dan terakhir, beriberi yang menjadi epidemi di Mori sekitar tahun 1909 (Henley, 2005: 281- 285).

Sebab utama mewabahnya penyakit adalah karena kesehatan yang buruk; anak-anak meninggal sewaktu bayi, orang dewasa meninggal pada usia 50 tahun atau bahkan lebih muda (Henley, 2005: 285- 286). Selain itu, dapat diduga bahwa kondisi berulangnya epidemi disebabkan oleh kultur masyarakat komunal yang tinggal bersama dalam banua, rumah besar, yang ditempati oleh dua hingga enam rumah tangga dan terikat dalam relasi dan ritual pertukaran (exchange) sebagai milik bersama (posintuwu). Relasi pertukaran itu menyebabkan masyarakat selalu berkumpul dalam jumlah besar untuk melakukan berbagai ritus bersama, seperti ritus inisiasi (mampapotanoana/momparilangka), pernikahan (morongo), pengucapan syukur (padungku), dan yang paling beresiko adalah ritus penguburan (mompemate, motengke) (Schrauwers, 2000: 68).

Sebab lain, adalah adanya budaya untuk menjenguk orang yang sakit dalam jumlah besar. Graafland mencatat bahwa kunjungan yang intens dan kontak dengan mereka yang terinfeksi telah membantu menyebarkan penyakit sehingga wabah makin meluas menjadi epidemi regional. Ada juga sebab lain yang dicatat oleh Kruyt, yakni bahwa orang yang telah terinfeksi kerap melarikan diri dari kampung yang diisolasi dan melakukan kontak dengan orang lain. (Henley, 2005: 292-293) .

Skenario yang paling akhir sebagai upaya untuk menangani epidemi, yang sebenarnya adalah pandemi global, adalah bahwa pemerintah kolonial melakukan pemindahan kampung-kampung dari daerah pegunungan ke tempat yang rata dan lebih mudah dijangkau.

Kruyt dan Adriani menyebutkan bahwa banyak orang yang mati karena wabah sehingga terjadi “depresi spiritual”. Bahkan ada sumber lain yang menyebutkan bahwa karena penyebaran wabah malaria, penduduk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu ditegaskan oleh H.F. Tillema, pakar hygiene, yang mengunjungi Sulawesi Tengah pada tahun 1924 menyebutkan bahwa ada satu kampung yang dipindahkan tiga kali karena wabah malaria membunuh banyak penduduk. Tillema juga mencatat bahwa wabah yang menyebabkan perubahan besar pada populasi di wilayah Sulawesi Tengah adalah kolera dan TBC. (Henley, 2005: 230).

Kontrol Terhadap Wabah-Epidemi-Pandemi di Sulawesi Tengah

Penduduk di Sulawesi Tengah, sebelum kedatangan kolonial, umumnya memandang penyakit sebagai sesuatu yang disebabkan oleh sesuatu yang bersifat supranatural (Henley, 2005:290; Schrauwers, 2000: 68) yang selalu dilekatkan pada ritus-ritus agama suku.

Pada tahun 1901, Kruyt mengirim sejumlah sampel umbi-umbian dan akar-akaran ke laboratorium pemerintah kolonial di Batavia untuk dianalisis setelah mereka melihat benda-benda itu dipakai oleh orang Poso untuk mengobati penyakit. Kruyt dan Adriani menyebutkan bahwa benda-benda itu tak menolong banyak. Obat-obatan itu tak sebaik kina dalam pengobatan kepada penderita malaria (Henley, 2005: 291).

Metode tradisional yang paling efektif untuk mencegah meluasnya wabah adalah mencegah kontak antara orang yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi. Ketika wabah cacar melanda wilayah Poso, semua obat baik yang tradisional di Poso maupun obat-obatan dari Eropa, tak sanggup mencegahnya.

Kruyt mencatat, Tadumburake (imam perempuan di Poso dalam kepercayaan saat itu) kemudian mengeluarkan pernyataan, “melarang setiap perjumpaan dengan kampung yang terinfeksi; bila ada orang yang terpaksa harus melewatinya, hendaknya dilewati dengan memalingkan muka.” Catatan Graubauer dan Kruyt menyebutkan, jika suatu kampung terinfeksi oleh suatu wabah, maka kampung itu diisolasi dalam waktu satu minggu. Terdapat simbol bendera putih yang dikibarkan; sebagai tanda tidak boleh seorangpun memasuki atau meninggalkan kampung itu. (Henley, 2005: 292-293).

Cara lain, sebagaimana catatan Adriani dan Kruyt, untuk mengurangi dampak epidemi adalah dengan meninggalkan banua, rumah besar, atau bahkan pergi ke hutan yang cukup jauh. Dalam kasus-kasus ekstrem, seperti epidemi cacar 1884 di Sulawesi Tengah, seluruh desa secara permanen ditinggalkan setelah serangan epidemi; penderita diisolasi untuk penyakit yang sangat menular, seperti cacar atau kolera. (Henley, 2005: 293).

Sejarah pandemi di Poso, tidak pernah lepas dari konteks global. Sayangnya, rentang waktu yang cukup panjang antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, misalnya antara Flu Spanyol dan akhir-akhir ini COVID-19 (= 100 tahun), sulit ditafsir secara reproduktif. Artinya, karena hampir tidak ada orang yang hidup di masa itu dapat menjelaskannya di masa kini, maka pandemi sering tidak ditanggapi serius. Atau, dalam bahasa Peter L. Berger, baru ditanggapi sebagai “kenyataan” (Berger & Luckmann, 1990: 28-29). Nanti setelah banyak korban berjatuhan, atau sekurang-kurangnya ada di antara korban itu yang berelasi dengannya, barulah orang tersadar sebab “kenyataan” itu baru mendapat perhatian. Dalam konteks pandemi, sering terlambat disadari.

Sejarah membantu kita untuk memahami masa lampau. Tetapi seringkali manusia abai terhadapnya sehingga bisa terjebak pada lubang yang sama. Padahal, dengan belajar dari sejarah, manusia dimungkinkan untuk menimbang-nimbang jalan hidupnya di masa kini demi pengambilan keputusan etis.

Daftar Pustaka

Harari, Yuval N., Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2015.

Heitink, Gerben & Hartono, F.H., Teologi Praktis: Pastoral dalam Era Modernitas, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Henley, David, Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Centra Sulawesi, 1600-1930, Leiden: KITLV Press, 2005.

Kleden, Paul B., Membongkar Derita, Maumere: Ledalero, 2006.

Ngelow, Zakharia J. dkk., Teologi Bencana: Pergumulan Iman dalam Konteks Bencana Alam dan Bencana Sosial, Makassar: OASE Intim, 2006.

Schrauwers, Albert, Colonial ‘Reformation’ in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995, Toronto: University of Toronto Press, 2000.

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, Jakarta: LP3ES, 1990.

Noort, Gerrit, De weg van magie tot geloof: Leven en werk van Albert C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië, Utrecht: Universiteit Utrecht, 2006 – Dissertation