Kening ibu Mardiana nampak mengernyit melihat surat yang diberikan kepadanya “Saya tidak masalah sebenarnya. Cuma kalau ibu-ibu yang lain kalau liat lambang begini pasti pikirannya sudah lain, padahal sebenarnya tidak begitu, jadi kalau bisa tidak perlu ada lambang ini”katanya. Mardiana membicarakan kop di surat yang berlogo agama tertentu.

Sore itu, di tahun 2009 kami mendiskusikan lambang salib pada amplop undangan untuk mengikuti pelatihan dasar gender yang mempertemukan perempuan dari komunitas kristen dan Islam di sebuah hotel di kota Poso. Para peserta bukan orang-orang ayang memiliki jabatan di kampungnya, namun mereka bersikap kritis . Simbol-simbol agama memang kerap menjadi persoalan apalagi tahun-tahun tersebut. Harus ada penjelasan yang bisa diterima agar undangan diterima. Sore itu saya membawa pulang amplopnya, tapi isi surat saya tinggalkan dengan janji amplop dan kop surat akan diganti. Kami akhirnya tidak mengganti amplop tapi menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerjasama dengan kelompok yang berbeda-beda.

Tidak lama setelah urusan amplop itu, dilaksanakan training 40 orang perempuan dari Malei dan Pamona. Kala itu bila ada kegiatan yang mengundang orang maka biasanya ada uang duduk. Ini bukan kebiasaan lama, baru muncul pasca konflik. Kami sendiri hanya menyediakan pengganti transportasi tapi tidak ada uang duduk. Agar bisa diterima maka kami menemui calon peserta satu persatu hanya untuk mengatakan tidak ada uang duduk, hanya pengganti biaya transportasi dari desa ke lokasi kegiatan. Tidak semua bisa menerima, apalagi kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh banyak LSM nasional dan internasional selalu memberikan sejumlah uang setiap selesai kegiatan. Uang duduk, demikian istilah lazimnya.

Tanpa uang duduk, kegiatan berhasil diikuti sekitar 20 orang. Mereka bertemu saling bertukar pengalaman. Banyak diantaranya yang baru bertemu pasca mengungsi saat konflik terjadi. Banyak kesalahpahaman yang diluruskan khususnya mengenai konflik itu sendiri. Nah salah satunya soal amplop atau uang duduk yang tidak kami siapkan.

“Bukan uang duduk. Yang penting so baku dapa, tidak ada salah paham lagi” salah seorang ibu adalah kalimat yang keluar saat makan malam. Apakah memang benar begitu? saat kelas sekolah perempuan pertama, salah satu poin yang langsung disampaikan fasilitator adalah tidak ada uang duduk, sementara pengganti transportasi tidak akan diterima peserta tapi dikumpulkan untuk kegiatan kelompok sekolah perempuan di desa.

Syukurnya, selama 10 bulan, tidak ada yang mengeluh, setidaknya bisa diukur dari pesertanya yang tidak ada yang keluar. Kalaupun kadang tidak hadir saat kelas karena ada kegiatan lain yang harus mereka ikuti.

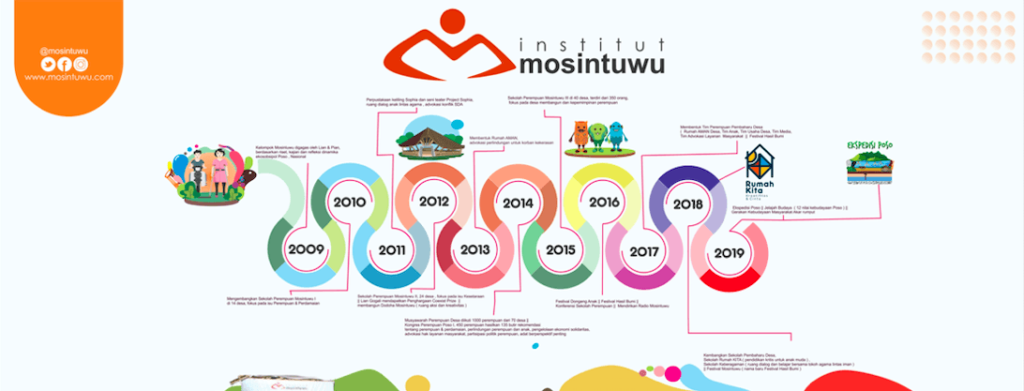

Institut Mosintuwu sendiri dilahirkan lewat proses yang panjang. Penelitian tentang perempuan dan anak yang dilakukan Lian Gogali sejak tahun 2005 di Poso, menjadi titik awal lahirnya Institut Mosintuwu. Dalam risetnya, Lian Gogali menemukan dinamika dan perspektif perempuan yang menggambarkan kekuatan dari pengalaman dan pengetahuan perempuan membangun perdamaian. Temuan atas riset berhadapan dengan fenomena uang duduk dan kecurigaan yang masih mendalam atas simbol-simbol tertentu. Dari riset itu kemudian muncul diskusi mengenai pandangan warga yang masih ada dilokasi-lokasi pengungsian akan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik di kabupaten Poso.

Diskusi dan refleksi bersama perempuan-perempuan di kampung-kampung itu menyimpulkan pentingnya pendidikan kritis bagi masyarakat khususnya perempuan untuk memperjuangkan hak atas ekonomi, budaya dan politik. Dari sinilah kemudian digagas ruang pendidikan alternatif bagi perempuan desa berupa sekolah perempuan yang dimulai dari teras rumah kontrakan Lian Gogali di kelurahan Pamona, kecamatan Pamona Utara. Pesertanya 7 orang, gabungan warga lokal dan eks pengungsi yang sudah memilih tidak kembali ke kampung halamannya.

Saat sekolah perempuan mulai berjalan, beberapa anak-anak yang mengikuti orang tuanya dalam kelas sekolah perempuan mendorong dimulainya gerakan literasi. Dimulaid dari 10 buku bekas yang kadang dibaca berulang kali oleh anak-anak yang selalu menunggu kedatangannya seminggu sekali.

Tahun 2010, peserta sekolah perempuan semakin bertambah menjadi 14 kelas. Kali ini pesertanya bukan lagi hanya perempuan pengungsi penyintas konflik tetapi juga yang Islam dan Kristen tetapi juga yang beragama Hindu. Kurikulumnya tidak hanya tentang toleransi tapi juga bagaimana pandangan agama Islam, Kristen dan Hindu tentang penganut agama yang berbeda. Isinya adalah tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan tapi saling menghargai.

Kurikulum ini mungkin yang paling banyak menarik perhatian, karena pengalaman saat konflik pandangan mereka terhadap agama lain sangat buruk. Selain ketidaktahuan, kondisi saat itu tidak menyediakan ruang untuk klarifikasi bahkan hingga konflik kekerasan usai. Akhirnya sekolah perempuan berkembang menjadi ruang klarifikasi yang mencairkan kebencian, banyak yang saling memaafkan karena sebelumnya beranggapan kekerasan itu atas perintah agama.

Tahun 2011 sekolah perempuan sudah menjangkau lebih dari 40 desa yang pesertanya mencapai 115 orang. Mereka menjadi agen perdamaian yang mengabarkan perdamaian di komunitas, menipisiskan kecurigaan dan menghilangkan dendam. Sekolah perempuan juga menjadi jembatan jaringan yang menghubungkan perempuan dari desa-desa yang berbeda ini untuk saling berbagi informasi dan klarifikasi atas peristiwa yang terjadi di kabupaten Poso. Dalam perjalanannya hubungan itu berkembang hingga ke soal ekonomi. Batata atau ubi jalar hasil kebun ibu-ibu di Rato Ombu menyeberang hingga ke Pamona dan Poso Pesisir.

Tahun 2012 sekolah perempuan angkatan kedua dimulai, kali ini tidak lagi sekedar bicara toleransi dan perdamaian, tapi ke isu yang menjadi persoalan sehari-hari, advokasi kasus kekerasan hingga membangun kesadaran pentingnya kesetaraan ditengah masyarakat desa. Salah satu yang dibicarakan di angkatan ini adalah memberikan kritik atas proses pembangunan yang hanya fokus pada fisik tapi tidak memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak. Bukan hanya membahas persoalan yang dialami perempuan didalam kelas, pada beberapa kesempatan bahkan dilakukan aksi unjukrasa terhadap penanganan kekerasan perempuan dan anak yang dinilai tidak transparan.

Hingga tahun 2012-2014 aktifitas sekolah perempuan diwilayah Pamona dan sekitarnya masih banyak dilakukan di teras rumah kontrakan Lian Gogali. Kabar baik muncul tahun itu, Coexist Prize, sebuah lembaga di Inggris menilai usaha yang dilakukan Lian lewat Mosintuwu pantas diberikan penghargaan. Dari uang penghargaan itu Lian kemudian membiayai sekolah perempuan angkatan ke dua, membangun Dodoha Mosintuwu untuk menjadi pusat kegiatan masyarakat dan membeli seribuan buku baru untuk dibawa keliling ke desa-desa.

Tahun 2013 kelas sekolah perempuan terus bergulir, kali ini angkatan ketiga mulai membicarakan kepemimpinan perempuan desa, pesertanya 211 orang. Selain mulai membahas UU Desa yang waktu itu masih berupa RUU, peserta sekolah perempuan mendirikan posko-posko pengaduan kasus kekerasan di desa. Institut Mosintuwu kemudian juga mendirikan rumah AMAN bagi korban-korban kekerasan.

Tahun 2014 diskusi dengan komunitas di desa-desa terus dilakukan, kali ini pembahasan mengenai RUU Desa dilakukan di 70 desa dalam musyawarah desa. Musyawarah desa ini melibatkan lebih dari seribu peserta yang bukan hanya perempuan tapi juga perangkat desa dan lembaga adat desa. Salah satu yang dibicarakan setiap kali pertemuan bersama tokoh-tokoh di desa adalah perlunya perempuan terlibat aktif menyusun rencana pembangunan desa dan APBDesa. Selama perjalanan diskusi dari desa ke desa ini kadangkala ada kejadian yang membuat banyak orang khawatir, misalnya saat musyawarah di desa Kilo ada baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok DPO pimpinan Santoso di hutan dekat desa. Tapi rupanya baku tembak itu tidak mengurangkan semangat perempuan yang bahkan ada yang datang dari lokasi baku tembak yakni dari Kampung Maros untuk meneruskan musyawarah hingga tercapai keputusan: Perempuan harus terlibat membangun desa.

Setelah perjalanan keliling ke lebih dari 70 desa, bertemu sekitar 1200 perempuan desa, tahun 2014 dilaksanakan kongres perempuan Poso yang pertama. Ini merupakan sejarah pertama ratusan tepatnya lebih dari 450 orang perempuan berkumpul selama 3 hari untuk menyusun 132 keputusan dari perempuan untuk membangun tana Poso.

Tahun 2015 setahun setelah kongres perempuan Poso pertama, sekolah perempuan kembali dilaksanakan, kali ini ada 9 kurikulum yang dipelajari 350 orang pesertanya. Dari proses angkatan ini lahir gagasan gerakan pembaharu desa dan penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif masyarakat untuk mendorong peran perempuan dalam pembangunan di desa. Sayangnya entah mengapa rancangan perda ini kurang mendapat sambutan dari pemerintah daerah.

Selain sekolah perempuan. Tahun 2015 juga dilaksanakan Festival Anak Poso yang dipusatkan di arena festival danau Poso, seribuan anak hadir dalam acara itu. Beragam permainan tradisional seperti Moloko atau Enggrang dimunculkan kembali. Bukan melulu permainan. Festival ini menjadi ajang membangun pertemanan anak-anak berbeda komunitas. Mempertemukan anak ini sangat penting. Sebuah penelitian yang dilakukan di Poso pada tahun 2010 menyebutkan sekitar 15 persen anak-anak enggan berteman dengan yang berbeda agama. Festival Anak Poso menjadi tempat untuk menunjukkan berteman dengan siapapun adalah hal yang wajar dan baik.

Setahun kemudian di 2016 festival anak kembali dilaksanakan, kali ini temanya Dongeng bekerjasama dengan Ayo Dongeng Indonesia. Bukan hanya mendongeng dihadapan anak-anak. Ada transfer pengetahuan kepada para guru lewat workshop dari kak Aiyo, pendiri Ayo Dongeng Indonesia. Teknik mendongeng yang menarik diperlukan agar cerita-cerita rakyat Poso bisa disampaikan menarik.

Agar semakin banyak orang yang memiliki dan mengetahui informasi tentang Poso dari berbagai sisi maka didirikan radio komunita bernama Radio Mosintuwu yang mengudara di gelombang 107.7 FM, mengudara mulai pukul 06:00-18:00 wita. Berbagai informasi penting dimasukkan dalam konten acara sepanjang hari, mulai dari kebijaksanaan, informasi peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar kita, kesehatan, kuliner lokal, penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga pelestarian bahasa daerah dalam lagu-lagu berbahasa Poso, Mori, Pekurehua dan Bada, 4 suku besar yang ada di kabupaten Poso.

Institut Mosintuwu tidak hanya membangun gagasan ketika berbicara tentang kedaulatan ekonomi. Sejak tahun 2017 lalu, tim pembaharu desa yang terdiri dari perempuan yang ada di desa-desa mulai memetakan potensi yang ada di sekitar mereka, membangun komunikasi dengan pemerintah desa, perempuan desa Salukaia, kecamatan Pamona Barat membangun pasar desa, kelompok di desa Tokorondo kecamatan Poso Pesisir melihat banyaknya sampah plastik tergerak untuk mengubahnya menjadi bernilai ekonomi dengan membangun bank Sampah, prinsipnya desa bebas sampah warga mendapat bahan pokok, karena di bank sampah, setiap sampah plastik yang dibawa ke bank sampah tidak dbayar dengan uang namun dengan bahan kebutuhan hidup sehari-hari.

Gerakan tim pembaharu desa juga mendorong perempuan di komunitas aktif dalam politik desa, mencalonkan diri menjadi anggota BPD, kepala desa hingga LPM dilakukan termasuk menjadi anggota dewan adat desa.

Beragam inisiatif inilah yang kemudian melahirkan ide Festival Hasil Bumi. Sebuah festival gotong royong yang mengangkat kebudayaan dan potensi ekonomi desa-desa di kabupaten Poso.

Saat pertamakali dilaksanakan, Profesor Ahmad Erani Yustika, Dirjen Kementerian Desa hadir membuka sekaligus berdialog dengan para peserta yang hadir dari desa-desa. Festival ini menjadi agenda rutin setiap tahun sebagai tempat menunjukkan pencapaian yang sudah dilakukan komunitas masyarakat untuk mengembangkan desa. Pada yang ketiga kalinya nama Festival Hasil Bumi berubah menjadi Festival Mosintuwu. Nama Mosintuwu tidak merujuk pada Institut Mosintuwu, budayawan Poso, Yustinus Hokey mengatakan, Mosintuwu adalah falsafah hidup orang Poso yang berarti saling bekerjasama, saling menghidupi.

Pada festival Mosintuwu tahun 2018 yang digelar setelah 3 bulan bencana gempa, tsunami dan likuifaksi memporakporandakan Palu, Sigi dan Donggala lahir gagasan Ekspedisi Poso untuk mitigasi bencana. Para geolog yang hadir dalam forum budaya di festival Mosintuwu menyebutkan, wilayah ini dilintasi 3 sesar yang memiliki potensi gempa. Ide ekspedisi Poso yang digagas para seniman, budayawan, teolog dan akademisi serta warga yang tinggal di pinggir danau Poso ini akan dimulai tahun ini. Nantinya hasil ekspedisi menjadi bahan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan penyusunan rencana pembangunan yang memperhatikan kearifan lokal dan ilmu pengetahuan.

Rentetan agenda Institut Mosintuwu selama 10 tahun ini juga menunjukkan bagaimana organisasi yang awalnya menonjolkan gerakan perempuan yang menjadi jembatan antar komunitas bergerak kearah isu-isu kebudayaan dan lingkungan. Lian menyebutkan, sejak 2017, diskusi tentang gerakan kebudayaan sebagai model gerakan sudah dimulai . “Institut Mosintuwu, membangun gerakan kebudayaan yang melihat akar pembaharuan dari desa bersimpul dari roh pengetahuan lokal, dan dilakukan oleh masyarakat akar rumput” tegas Lian.